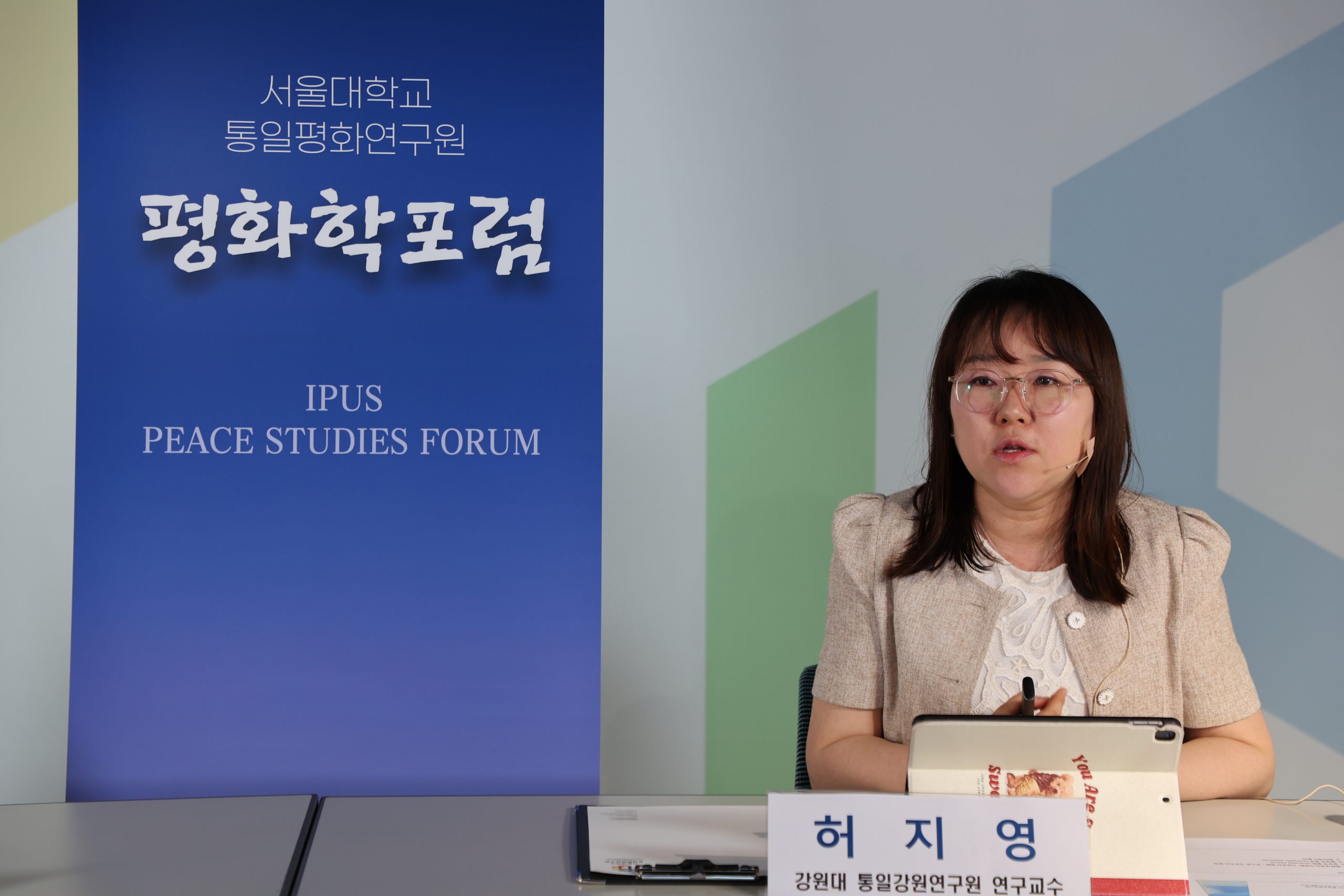

[제30차 평화학포럼] 일상적 폭력과 평화: 미시적 평화담론의 한반도 적용

- 일시: 2025년 5월 20일 화요일 16:00-17:30

- 장소: 온라인 화상회의(ZOOM)

- 발표: 허지영 (강원대학교 통일강원연구원 연구교수)

- 좌장: 문인철 (서울연구원 현안연구팀 연구위원)

- 주제: 일상적 폭력과 평화: 미시적 평화담론의 한반도 적용

서울대학교 통일평화연구원은 [평화, 그 다양성에 대하여]라는 대주제 하에, 허지영 강원대학교 통일강원연구원 연구교수를 모시고 2025년 5월 20일 화요일 “일상적 폭력과 평화: 미시적 평화담론의 한반도 적용”이라는 주제로 제30차 평화학포럼을 개최하였다. 이번 포럼에서는 문인철 서울연구원 현안연구팀 연구위원이 좌장을 맡았고, 환영사와 함께 포럼의 막을 올렸다.

이번 포럼에서 허지영 교수는 평화학의 새로운 접근으로 주목받는 ‘일상적 평화’와 ‘일상적 폭력’ 개념을 중심으로, 한국 사회와 한반도 평화 논의에 주는 함의를 깊이 있게 다루었다. 허 교수는 기존의 ‘자유주의 평화’ 담론이 서구 중심의 정치·경제 모델을 분쟁지역에 일률적으로 이식하는 방식이었음을 지적하며, 이러한 접근이 내전 재발, 권위주의 회귀, 대량학살 등 심각한 부작용을 초래했음을 설명하였다. 이어 ‘포스트 자유주의 평화’ 개념을 소개하며, 지역의 역사·문화·사회에 기반한 ‘로컬 오너십’과 ‘하이브리드 평화’의 중요성을 강조하였다.

이와 같은 문제의식 속에서, 허 교수는 ‘일상적 평화(everyday peace)’ 개념을 소개하였다. 이는 분쟁 이후 사회에서 평범한 사람들이 위험과 갈등을 피하고자 선택하는 미시적 행동 양식, 즉 회피(avoidance), 모호함 유지(ambiguity), 의례적 예절(ritualized politeness), 식별(telling), 책임 회피(blame deferring) 등 ‘생존 전략’으로부터 출발한다. 그러나 허 교수는 이러한 전략이 단순한 대응 기제를 넘어, “사회의 갈등 문화를 약화시키고 궁극적으로 평화를 구축해 나가려는 공익적 성격을 지니는 개념으로 확장되었다”고 설명했다. 특히 이 과정에서 여성과 청소년과 같이 갈등의 피해자로 인식되던 대상이 주체성을 가지고 평화를 구축해 가는 행위자로서 인식되기 시작한 점에 주목했다. 이는 결국 ‘평화란 다른 인간들에 대한 배려에서 출발한다’는 ‘평화의 관계적 본성(relational nature)’을 드러내는 것이라고 주장하며, ‘마지막 평화’와 ‘첫번째 평화’와 같은 개념을 통해 평화의 사회성과 호혜, 연대를 강조했다.

이어 허 교수는 ‘일상적 폭력(everyday violence)’의 개념을 소개하며, 젠더연구자들을 중심으로 발전된 이 개념이 평화학의 한 축을 구성함을 설명하였다. 일상적 폭력은 물리적 폭력뿐 아니라 구조적, 문화적, 무의식적 차원에서 개인과 집단에게 반복적으로 가해지는 폭력이며, 이로 인해 피해자들은 신체적·정신적 고통을 겪음에도 이를 명확히 인지하지 못하거나 정상으로 수용하게 되는 특성을 지닌다고 하였다. 따라서 이 개념은 미묘한 폭력도 명백한 폭력으로 인식하게끔 하며, 이는 다양한 집단이 공존하는 사회를 구축하는 데 필요한 개념으로서 작용한다고 설명하였다.

구체적으로 허 교수는 이러한 폭력은 ‘배제와 차별’, ‘거부(rejection)와 배척(ostracism)’ 등 다양한 양태로 나타난다고 설명했다. 예컨대, 특정 집단에 대한 미묘한 차별과 모욕, 고스팅(ghosting) 등은 사회적 소속감을 해치며, 이러한 일상적 폭력이 지속될 경우 사회에 고착화된다는 것이다. 허 교수는 한국 사회 내 북한이탈주민, 귀환이민자, 결혼이주자 등 다문화 구성원들이 이러한 일상적 폭력의 피해자가 될 수 있음을 지적했고, 이러한 한국의 일상적 인종주의(banal racism), 즉 신인종주의의 현상을 지적하며 이를 단순한 문화 차이로 보지 않고 ‘구조적 폭력’으로 인식해야 한다고 강조하였다.

마지막으로 허 교수는 통일 이후 또는 남북한 자유 왕래 상황에서 이질적인 구성원 간 일상적 폭력이 현실적인 문제로 대두될 수 있음을 지적하며, 이를 극복하기 위한 개인의 ‘평화적 사고방식’과 ‘행동양식’의 중요성을 강조하였다. 그는 일상적 평화의 관점을 통해 한국 사회 내 다양한 갈등 요소를 해소하고, 미시적 실천과 거시적 평화구축을 연계하는 통합적 접근이 필요하다고 제언하며 강연을 마무리하였다.